鉄道友の会(会長・佐伯洋、会員約3000名)は、島秀雄記念優秀著作賞選考委員会(選考委員長・小野田滋)による選考のもと、2025年島秀雄記念優秀著作賞として、上記の単行本部門4件、定期刊行物部門2件、特別部門1件の合計7件を選定することに決定いたしました。

| 単行本部門 (4件) | 若林 宣『女子鉄道員と日本近代』青弓社(2023) |

|---|---|

| 奥山 道紀『夕張鉄道』路線沿革編/車両編 ネコ・パブリッシング(2024) | |

| 古 庭維(文) Croter(絵) 栗原 景(監修) 倉本 知明(訳)『台湾鉄道』白水社(2024) | |

| 江上 英樹・栗原 景『スイッチバック大全』誠文堂新光社(2024) | |

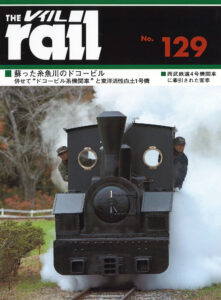

| 定期刊行物部門(2件) | 宮田 寛之『“ドコービル系機関車”と東洋活性白土1号機』『レイル』No.129、エリエイ(2024.1) |

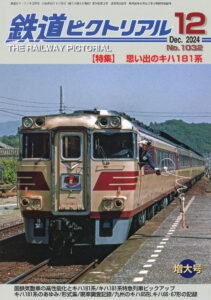

| 西脇 浩二『キハ91形,キハ181系・キハ65形の現車調査記録から』『鉄道ピクトリアル』No.1032、電気車研究会(2024.12) | |

| 特別部門 (1件) | 高橋卓郎「1号機〈活白ドコー〉動態復元の記録1999~2023年」『レイル』No.129、エリエイ(2024)および羅須地人鉄道協会による同機関車の復元 |

選定対象の解説、選定理由は下記のとおりです。

単行本部門 若林 宣『女子鉄道員と日本近代』青弓社(2023)

本書は、当時の新聞資料や文献にあたりながら女性鉄道員の存在を明らかにしており、これまでほとんど注目されていなかった女性踏切番の存在や、当時の女性従業員に期待された役割とその評価、社会との関わりなどを具体的に掘り下げています。冒頭部分では女性踏切番、平山つねの事故死という出来事に着目し、もしかすると日本最初期の女性鉄道員ではとの可能性から、背景にある問題を時代に照らし考察する展開が見事です。さらに女性出札係や女性車掌への社会的(主に男性による)差別の問題、海外での女性鉄道員の事柄など、あらゆる文献や資料を駆使してまとめ上げ、資料的な価値も高く評価できます。今後、女性が社会生活を営むなかで、働く現場の選択肢に鉄道があることを、女性側からいきいきと語られることが増えることを願い受賞作に選定しました。

単行本部門 奥山 道紀『夕張鉄道』路線沿革編/車両編 ネコ・パブリッシング(2024)

夕張本町と函館本線野幌を結ぶ夕張鉄道は、3つの国鉄接続駅を持ち53.2kmという営業キロを有する北海道私鉄の雄ともいえる存在でした。運炭用の蒸気機関車の他、気動車も多数揃え旅客サービスにも力を入れていました。しかし鉄道事業廃止への過程が急激であり、とくに末期5年ほどの車両推移や運行の変遷が、ブームのさなかであった蒸気機関車関係以外は、意外なくらいまとめられていなかった私鉄でした。本著では夕張鉄道について、駅の変遷、輸送状況の推移、車両の変遷なども調べ上げ、とくに、知名度が高い割に総合的な研究が少なかった当鉄道の全盛期から消滅までを豊富な写真とともに紹介しました。夕張鉄道に関する代表的な著作であるとともに、北海道の鉄道に関する著作の多い筆者においても本著は代表作のひとつになると思われ、受賞作に選定しました。

単行本部門 古 庭維(文) Croter(絵) 栗原 景(監修) 倉本 知明(訳)『台湾鉄道』白水社(2024)

歴史的な経緯において日本とも関係の深い台湾の鉄道について、博物館の説明パネルのようにイラストと説明文により要領よくかつ正確にビジュアル面で見やすく構成されており、台湾の鉄道を視覚的・総論的に把握できる良書といえます。特に平易な構成による文章とディテールを詰め込みすぎないイラストによる構成は、宮脇俊三・黒岩保美両氏による『青函連絡船ものがたり』や『御殿場線ものがたり』にも通ずる品の良さが感じられます。子どもにとってはイラストを眺めるだけでも楽しく読め、中学生以上にとっては解説文と併せて鉄道の歴史を通じて台湾の近現代史を理解することができる点を評価しました。さらに、台湾国立鉄道博物館がオープンするタイミングで日本において翻訳本が発行され、幅広い世代の日本の鉄道趣味者が台湾の鉄道に関し理解を深めることができることとなった意義は極めて大きいと考えられることから、受賞作に選定しました。

単行本部門 江上 英樹・栗原 景『スイッチバック大全』誠文堂新光社(2024)

本書は、すでに廃止されたものも含めて全国に分布する約140カ所のスイッチバック方式の停車場を取り上げて体系的に纏めたもので、国鉄・JR線のみならず、民鉄や海外の事例などを網羅的に紹介した事例は、同類の既刊行著作を遥かに超えた大作と言えます。著者は当初から書籍化を意図してネットでコンテンツを蓄積しており、豊富な情報量の集大成として刊行した点も意欲的な取り組みといえます。スイッチバックの歴史や特徴について路線図・航空写真・実画像によりわかりやすく解説しているほか、既に廃止されて日が経つ箇所は現地調査などを加えて多面的に考察していることも評価できます。本書は、山岳線区や地形的事情により誕生したスイッチバックの歴史や特徴の理解を深めるものであるとともに、記録としても価値が高いことから、受賞作に選定しました。

定期刊行物部門 宮田 寛之 「“ドコービル系機関車”と東洋活性白土1号機」『レイル』No.129、エリエイ(2024.1)

『レイル』誌の本記事掲載号は、内容のほとんどが東洋活性白土専用線の1号機となるドコービルタイプの蒸気機関車にまつわることに充てられており、その前半部分にあたるのが宮田寛之氏による日本のドコービル系蒸気機関車の考察です。フランスのドコービル社とは何かという基礎的な事柄から説き起こし、わが国ではオリジナル機が2両のみの輸入であったこと、それにもかかわらずコピー機が複数製造されたことなどを、機関車研究の先達の貴重な記録をひもとくことでわかり易くまとめ上げており、後世に残すべき資料性の高い記事となっています。特に、東洋活性白土1号機の実測による形式図は圧巻であり、本誌後半部分の鉄道保存団体「羅須地人鉄道協会」によるドコービル系機関車の動態復元記録への良いエントランスとなっています。土木工事の仮設鉄道向け機関車の話ですが、わが国の鉄道史の記録として後世に語り継ぐべきものとして受賞作に選定しました。

定期刊行物部門 西脇 浩二 「キハ91形,キハ181系・キハ65形の現車調査記録から」『鉄道ピクトリアル』No.1032、電気車研究会(2024.12)

本記事は国鉄・JR キハ91形・キハ181系・キハ65形を調査対象とし、室内外の製造銘板や検査標記およびアコモデーションについて現車調査の結果をまとめた労作です。現車調査は車両研究の基本ですが、量産化された系列では体系的に取り組んだ事例が少なく、標示内容の変化や誤記、JR化以降の各社の違いや経時変化など、公式な資料では得られない情報を追求するとともに、趣味活動ならではの視点により写真や一覧表を用いて整理しています。定員、重量、換算などのペイント標記、室内外の銘板標記内容などの調査結果は、車両ごとに調査日時の時系列データとして作表されているため、読者自身で変化の様子を追うことが可能です。またアコモデーションの変更と銘板の記載年について、改造年度の対応付けしていることも特筆されます。現車の悉皆調査の重要性を再認識できる良い記録であり、鉄道趣味界への貢献が極めて大きいと考えられ、受賞作に選定しました。

特別部門 高橋卓郎「1号機〈活白ドコー〉動態復元の記録1999~2023年」『レイル』No.129、エリエイ(2024)および羅須地人鉄道協会による同機関車の復元

本記事は鉄道保存団体「羅須地人鉄道協会」によるドコービル系機関車の動態復元を記録したもので、冒頭で糸魚川の化学メーカーが保有していたこの機関車が鉄道趣味人に知られるようになり、やがて同機が同協会に移譲されるまでの経緯を紹介しています。後半では、同協会が20有余年をかけて実現した動態復元の過程を詳細に記録し、趣味的活動ゆえの苦労や、老朽車両の復元のハードルの高さを実例でわかりやすく解説しています。蒸気機関車のレストアで高い壁となるボイラや弁、走り装置の復旧に腐心したこと、また極力オリジナルを追求した工夫などが目を引き、鉄道を愛する集団の情熱が伝わってきます。同協会は2023年で設立50周年を迎えましたが、趣味の一環として鉄道車両を動態保存することで得られた様々な知見や技術は後世にわたる有用な財産といえます。鉄道愛好者の裾野を拡げる継続的な活動に敬意を表し、記事と活動を一括して特別賞に選定しました。

島秀雄記念優秀著作賞および過去の選定作品についてはこちらをご覧ください。